Branchen | Malaysia | Rohstoffe

Malaysia will Industrie um seltene Erden entwickeln

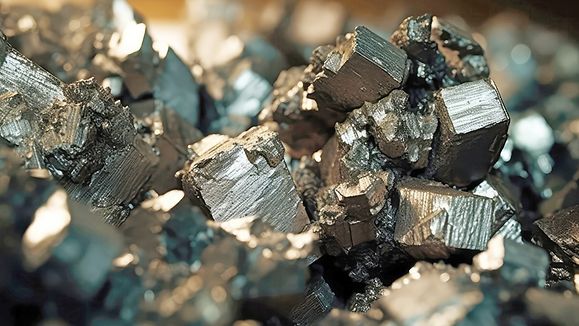

Von der Mine zum Magneten – so der Plan Malaysias bei seltenen Erden. Das Land hat die Reserven und ist bereits Standort für die Verarbeitung. Nur die Endprodukte fehlen noch.

01.08.2025

Von Boris Alex | Kuala Lumpur

Der weltweite Bedarf an Metallen der seltenen Erden wächst rasant, doch die Beschaffung wird für die Industrie zunehmend schwierig. Im April 2025 hat China als Reaktion auf die US-Zollpolitik Exportkontrollen für seltene Erden und Magnete verhängt. Auch für deutsche Unternehmen bedeutet das steigende Preise und möglicherweise Lieferengpässe.

Damit rücken andere potenzielle Beschaffungsmärkte stärker in den Fokus, darunter Malaysia. Das Land verfügt zwar über beachtliche Vorkommen an seltenen Erden, steht aber bei der kommerziellen Nutzung noch am Anfang.

Große Vorkommen, aber kaum Förderung

Unbestätigten Schätzungen der malaysischen Regierung zufolge lagern rund 16 Millionen bis 18 Millionen Tonnen an seltenen Erden im Wert von 170 Milliarden US-Dollar (US$) im Boden. Damit würde das Land über die drittgrößten Ressourcen nach China und Brasilien verfügen. Im Jahr 2024 wurden allerdings nur 130 Tonnen gefördert, im Jahr davor waren es noch 310 Tonnen, so die Daten des U.S. Geological Survey.

In ihrer Industriestrategie "New Industrial Masterplan 2030" hat die Regierung den Bergbau als einen von 21 Schlüsselsektoren identifiziert. Die Förderung und Verarbeitung von seltenen Erden könnten bis 2030 rund 1,6 Milliarden US$ zum Bruttoinlandsprodukt beitragen und 4.000 Arbeitsplätze schaffen, prognostiziert das Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI).

Langfristig will Malaysia die gesamte Wertschöpfungskette bei den seltenen Erden (Mine to Magnet) abdecken. Die geförderten kritischen Rohstoffe sollen nicht exportiert, sondern im eigenen Land verarbeitet und zu marktfähigen Produkten weiterentwickelt werden, beispielsweise zu Magneten für Motoren in Windturbinen und Elektrofahrzeugen oder für die Luft- und Raumfahrtechnik und die Rüstungsindustrie. Dadurch könnten bis zu 25.000 zusätzliche Arbeitsplätze im Industriesektor entstehen, schätzt das MITI. Auch die heimische Halbleiterindustrie würde dadurch ihre Abhängigkeit von Vorerzeugnissen und Rohstoffen aus China verringern.

Einzige Verarbeitungsanlage für seltene Erden außerhalb Chinas

Auch für die deutsche Industrie können sich dadurch langfristig alternative Bezugsquellen eröffnen, beispielsweise für Dauer- und Hochleistungsmagneten. Die malaysische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis Ende 2028 zwei weitere Raffinerien im Land entstehen sollen. In Malaysia ist bereits seit 2013 die einzige größere Weiterverarbeitungsanlage für seltene Erden außerhalb Chinas in Betrieb. In dem vom australischen Bergbaukonzern Lynas betriebenen Werk in Kuantan (Bundesstaat Pahang) werden bislang aber ausschließlich Rohstoffe aus dem firmeneigenen Bergwerk im Westen Australiens verarbeitet. Der Aufbau einer Wertschöpfungskette für seltene Erden bietet auch Lieferchancen für Anbieter von Bergbauausrüstung und Anlagen zur Weiterverarbeitung der kritischen Rohstoffe.

Als drittgrößter Lieferant von Halbleitern nach Deutschland ist das Land bereits für viele Firmen ein verlässlicher Handelspartner. Im Jahr 2024 lag der bilaterale Warenaustausch bei knapp 19 Milliarden US$. Das Land ist zudem eine politisch und wirtschaftlich stabile Demokratie.

Lokaler Abbau von schweren seltenen Erden geplant

Seit Mai 2025 wird in der malaysischen Verarbeitungsanlage von Lynas mit Dysprosium erstmals auch ein Metall der schweren seltenen Erden außerhalb Chinas produziert. Das Element wird zur Herstellung von Dauermagneten benötigt, die unter anderem in Windturbinen zum Einsatz kommen.

In dem Werk könnten jährlich bis zu 1.500 Tonnen Dysprosiumoxid verarbeitet werden, so die Aussage von Lynas. Das Unternehmen hat zudem angekündigt, künftig auch seltene Erden aus Malaysia in der Anlage zu verarbeiten. Dazu wurde im Mai 2025 eine Absichtserklärung mit der Investitionsbehörde des Bundesstaates Kelantan geschlossen. Inhalt der Erklärung ist die Lieferung von Seltene-Erden-Karbonat aus Ionenadsorptionstonen, also Lagerstätten, die besonders reich an schweren seltenen Erden sind. In der Region lagern rund 16 Prozent der nationalen Reserven.

Zurzeit wird der "3. Nationale Rohstoffplan" von der malaysischen Regierung vorbereitet. Darin soll die gesamte Wertschöpfungskette der seltenen Erden abgedeckt und damit der Rahmen für die Mine-to-Magnet-Wirtschaft gesetzt werden. Vor allem der Downstream-Bereich, also die Weiterverarbeitung zu Industrieprodukten, dürfte dabei im Fokus stehen.

Beim geplanten Ausbau der Midstream-Kapazitäten bleibt Malaysia auf importierte Ausrüstung angewiesen. Bei der Technologie zur Raffinierung und Trennung der Metalle dominiert China den Markt und hat auch hier bereits Exportbeschränkungen für Ausrüstung verhängt. Dies könnte die malaysischen Ambitionen bei seltenen Erden ausbremsen.

Lösungen für nachhaltigen Bergbau gefragt

Bislang gibt es noch kein Rahmenabkommen oder eine Rohstoffpartnerschaft mit der EU. Im Verhandlungsdokument für ein Freihandelsabkommen zwischen Malaysia und der EU ist aber ein Kapitel zu Rohstoffen vorhanden. Es soll den Rahmen für eine künftige engere Kooperation beim Handel und der nachhaltigen Förderung und Weiterverarbeitung bilden.

Möchte Malaysia künftig weiterverarbeitete seltene Erden und Produkte daraus beispielsweise in die EU exportieren, müssen die Unternehmen umfangreiche Auflagen zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung entlang der Wertschöpfungskette erfüllen. Dies eröffnet Geschäftschancen im Bereich nachhaltiger Rohstoffförderung und -verarbeitung. So liegt der Großteil der Reserven an seltenen Erden in Waldgebieten. Bei einer Rodung müssten an anderer Stelle in gleichem Umfang neue Bäume gepflanzt werden.

Auch für die beim Abbau sowie im Trenn- und Verarbeitungsprozess eingesetzten Laugen und Säuren müssen umweltgerechte Entsorgungslösungen gefunden werden. Die Bevölkerung ist für das Thema sensibilisiert. In der Vergangenheit hatten Umweltschutzgruppen zu Protesten gegen die von Lynas betriebene Weiterverarbeitungsanlage aufgerufen.