Markets International 3/25 | Rohstoffe | Tiefseebergbau

Wilder Westen in der Tiefe

In der Tiefsee lagern metallische Mineralien, die für gleich mehrere Zukunftsindustrien wichtig sind. Doch der Abbau könnte sensible Meeressysteme dauerhaft schädigen. Wie geht es weiter mit dem Tiefseebergbau?

07.10.2025

Von Achim Haug | Bonn

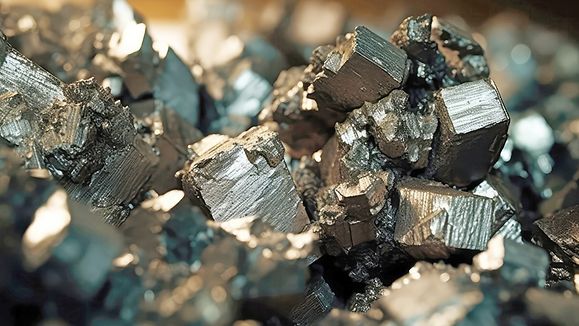

Tausende von Metern unter dem Meeresspiegel liegen sie: die Goldadern der Gegenwart. Am Boden der Tiefsee finden sich riesige Vorkommen von Mineralien Am bekanntesten sind die Manganknollen, die als kartoffelförmige Steine im Schlamm der Tiefsee liegen und neben Mangan zum Beispiel Nickel, Molybdän, Kupfer und Kobalt enthalten. Damit sind sie zum Beispiel für grüne Technologien wie Batterien interessant, aber auch für die Stahlherstellung. Doch selbst wenn es dort unten stockdunkel ist, eiskalt und dazu ein unvorstellbar hoher Druck herrscht: In diesem fast unerforschten Teil des Planeten existieren ganze Ökosysteme.

Daher ist Vorsicht geboten: Mitte Juni 2025 tagte die Weltmeereskonferenz. Für Deutschland war Umweltminister Carsten Schneider dort. Neben anderen Erklärungen zum Meeresschutz trat Schneider auch für den Schutz der Tiefsee vor Raubbau ein: „Wir möchten eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau.“

Markets International Ausgabe 3/25

Zur Markets International 3/25

Harter Wettbewerb in der Tiefsee

Deutschland sammelte dafür 37 Staaten, die sich für ein vorsorgliches Moratorium aussprechen. Die Länder positionieren sich nicht grundsätzlich gegen eine Erschließung der Ressourcen, sorgen sich aber wegen unberechenbarer ökologischer Auswirkungen. Weltweit ist ein Wettlauf um die Metallreserven der Tiefsee entbrannt. Mittendrin im Rohstoffpoker: die USA unter Donald Trump und China. Aber auch Akteure wie Japan, Norwegen und Deutschland spielen eine Rolle.

Das wirtschaftlich wichtigste Vorkommen der lose verstreuten Manganknollen findet sich laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im Nordostpazifik. Weitere Vorkommen sind Mangankrusten und Massivsulfide, die sich als feste Gesteine an Schloten und am Rande ehemaliger Unterseevulkane gebildet haben. Entsprechend unterscheiden sich die Abbauverfahren.

In die massiven Krusten und Sulfide etwa muss gebohrt werden. Dafür hat die Bauer Maschinen GmbH aus Schrobenhausen ihre Schlitzwandtechnik abgewandelt und erprobt. Die als „Vertical Approach“ bezeichnete Technologie würde von einem Schiff aus in der Tiefseeumgebung betrieben. Bei den Manganknollen muss dagegen der Meeresboden abgesammelt werden. Dafür kommen Sauger zum Einsatz oder ferngesteuerte Roboter. Ein Schlauch befördert die Steine dann auf ein Schiff. Das aber wühlt den Schlamm am Boden auf und stört das marine Leben.

US-Präsident Trump hat im April 2025 die Executive Order Unleashing America’s Offshore Critical Minerals and Resources unterzeichnet. Die Anweisung soll die Erschließung von Mineralien im Meer beschleunigen, sowohl in US-Gewässern als auch in der internationalen Tiefsee. Zur Begründung schrieb Außenminister Marco Rubio auf X: „Die USA – und nicht China – werden die Welt bei der verantwortungsvollen Erschließung mineralischer Ressourcen am Meeresboden anführen.“

Die ersten Claims abstecken will The Metals Company (TMC). Die kanadische Firma ist sofort auf die US-Initiative aufgesprungen und hat wenige Tage danach über ihre US-Tochter einen Lizenzantrag gestellt. In einem Gebiet fast so groß wie Brandenburg will sie im Pazifik in den kommerziellen Abbau einsteigen. TMC-CEO Gerard Barron betonte, dass die Firma bereit sei und wissenschaftlich und verantwortungsbewusst vorgehen werde.

Rechtliche Lage

Die hohe See ist kein rechtsfreier Raum. Seit dem Jahr 1994 gibt es das UN-Seerechtsübereinkommen UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) mit Regeln für das Gebiet außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) von 200 Seemeilen von der Festlandsgrenze. 169 Staaten und die EU sind beigetreten, die USA nicht. Es gibt zudem Regeln zur Hochseefischerei und Institutionen wie den Seegerichtshof und die ISA.

Seit 2014 arbeitet die ISA intensiv an Regeln für den Tiefseebergbau. Der Entwurf eines Deep Sea Mining Code von 2019 ist nicht verabschiedet worden. Einige Staaten hatten Bedenken, dass der Ausbau Ökosysteme zerstören könnte. Den Druck erhöht hat ein formaler Abbauantrag des Inselstaates Nauru 2021. Eigentlich hätten bis 2023 Regeln erlassen werden müssen, die Staaten konnten sich aber nicht einigen. Auch auf der ISA-Tagung im Sommer 2025 konnte kein Beschluss gefasst werden.

Einige Staaten sprechen sich für ein Moratorium aus und haben sich verpflichtet, keinen Abbauantrag von Firmen zu unterstützen. Ohne staatliche Unterstützung nimmt die ISA solche Anträge nämlich nicht an. In ihrer eigenen AWZ entscheiden Staaten allein. Was schon geht: die Erkundung und Erforschung des Tiefseebodens nach mineralischen Ressourcen. Auch Deutschland hält zwei ISA-Explorationslizenzen für Gebiete im Pazifik und im Indischen Ozean.

Bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) sieht man das anders, die Präsidentin warnte nach dem Vorpreschen der USA davor, dass damit das System der Verwaltung der Meere als gemeinsames Erbe der Menschheit gefährdet werde. Die ISA ist für die Tiefsee zuständig und erteilt Lizenzen zur Erkundung, die USA sind aber kein Mitglied. Insgesamt 31 Erkundungslizenzen wurden an 22 Organisationen weltweit erteilt. Meist wird die Erforschung von Behörden oder Instituten umgesetzt, die zwei deutschen Lizenzen nutzt die BGR im Pazifik und im Indischen Ozean. Mit fünf Lizenzen hält China die meisten, diese werden zum Teil auch direkt von Firmen wie der Minmetals Corporation gehalten.

Unbeschränkten Zugriff haben Staaten dagegen in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), innerhalb von 200 Seemeilen vom Festlandrand. Norwegen hat Vorhaben in seiner Zone vorerst eingefroren, Japan will ab 2027 in Schlämmen vor der Insel Minami-Torishima seltene Erden fördern. Und China schlägt ebenfalls zu: Im Februar 2025 hat das Land, das sowieso schon einen großen Teil der weltweiten Mineralienerzeugung dominiert, ein Abkommen mit den Cook Islands geschlossen. Darin enthalten: die Förderung von Rohstoffen vom Seeboden in der AWZ des Inselstaats.

Drei Fragen an...

Annemiek Vink ist Projektleiterin Exploration Manganknollen bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover. Die Biologin ist fast jedes Jahr mehrere Wochen lang auf den Erkundungsstationen und betreibt Forschung zur Tiefsee.

Wie ist der Status der Erschließung von Rohstoffvorkommen in der Tiefsee?

Außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone gibt es noch keinen Abbau, die Meeresbodenbehörde ISA hat bisher nur Lizenzen zur Erkundung erteilt, auch wir von der BGR erforschen mit zwei Lizenzen. Aber Regelungen zum Abbau lassen schon lange auf sich warten.

Was steht dem Abbau entgegen?

Die ökologischen Bedenken sind groß, unter anderem Deutschland drängt auf hohe Standards beziehungsweise einen vorläufigen Stopp. Offene Fragen sind aber auch Zahlungen an Entwicklungsländer, sogenannte Royalties, wenn die Rohstoffe durch einige wenige ausgebeutet werden. Denn die Tiefsee gehört allen als gemeinsames Erbe der Menschheit. Auch Versicherungen und Umweltauflagen treiben die Kosten.

Wie geht es jetzt weiter, kommen wir bald zu einer Lösung?

Bei der ISA bleibt es vorerst schwierig, Mehrheitsverhältnisse zu bekommen. Und das Vorgehen des kanadischen Tiefseebergbauunternehmens The Metals Company (TMC) mit der US-Regierung ist äußerst kritisch, da sie in internationalen Gewässern den Abbau starten wollen. Grundsätzlich muss noch besser erforscht werden, wie mit vertretbaren ökologischen Folgen ein Ressourcenabbau in der Tiefsee möglich ist. Dazu gehört auch technologische Entwicklung

- Welt

- Bergbau und Rohstoffe

- Rechtsthemen

- Branchen