Milliarden Tonnen Bergbaurückstände könnten in Chile zweitgenutzt werden. Jetzt entsteht dazu die Gesetzesbasis. Künftig gefragt sind nicht nur Messgeräte und Ingenieurlösungen. (Stand: 03.09.2025)

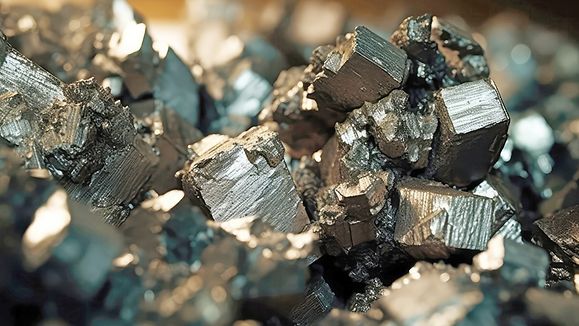

Gewaltige Halden und Becken mit Aufbereitungsrückständen (englisch: tailings; spanisch: relaves) sind das Erbe des seit Jahrhunderten in Chile betriebenen Bergbaus. Der steigende Weltmarktpreis für Kupfer und der schwierigere Abbau primärer Lagerstätten machen ihre Wiederaufbereitung zunehmend rentabel. Bis 2026 will Chile den hierfür fehlenden gesetzlichen Rahmen schaffen. Starke Treiber sind wirtschaftlicher Druck von Seiten der Unternehmen und der politische Wille zu mehr Kreislaufwirtschaft.

Heute gibt es bereits alte Halden, die einen höheren Kupfergehalt aufweisen als heutige Primärvorkommen. Schon deren Abbau lohnt sich aber dank moderner Technologie und dem hohen Kupferpreis. Umso interessanter müsste vor diesem Hintergrund die Wiederaufbereitung älterer Tailing-Lagerstätten sein.

Iris Wunderlich

Leiterin des Kompetenzzentrums Bergbau an der AHK in Santiago de Chile

Neben Kupfer könnten in den Rückständen auch andere Rohstoffe enthalten sein, so Wunderlich. Hierzu zählten Gold, Silber, Molybdän, Kobalt, aber auch seltene Erden. Ein Blick lohne sich speziell auf die Reste aus den Konzentrations- und späteren Verarbeitungsprozessen bis zur Schmelze, da die Betreiber oft nur das Kupfer extrahierten, andere Stoffe aber wegwarfen.

Großes Potenzial, aber bisher nur wenige Beispiele für Sekundärbergbau

Insgesamt beziffert der staatliche geologische Dienst Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) den Umfang der Tailing-Lagerstätten Chiles auf 11,4 Milliarden Tonnen. Die Deutsche Rohstoffagentur DERA kam in ihren Berechnungen sogar auf Abbaurückstände aus dem Kupferbergbau allein zwischen 1950 und 2024 von etwa 19 Milliarden Tonnen. Mit den viel kleineren Fördermengen von Gold, Blei oder Zink ergäben sich 20 Milliarden Tonnen.

Was sind Tailings?

Tailings sind feinkörnige, meist als Schlämme vorliegende Bergbaurückstände. Sie machen mehr als 99 Prozent des abgebauten Materials aus. Neben Abraum können sie verschiedene Elemente wie Arsen, Kupfer, Zink, Chrom oder Blei enthalten, die ab bestimmten Konzentrationen für den Menschen giftig sind und ein potenzielles Umweltproblem darstellen. Laut Fundación Chile, einer Organisation, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, gab es 2020 in Chile 742 Tailings, davon waren 463 inaktiv und 173 aufgegeben.

Grundsätzlich sind solche Lagerstätten nicht homogen. In der Regel weisen die untersten – älteren – Schichten einen höheren Gehalt etwa an Kupfer auf, weil sie mit einer weniger effektiven Technologie bearbeitet wurden. Besonders spannend dürften Halden an großen Kupferminen sein, die schon seit Jahrzehnten oder länger ausgebeutet werden wie etwa Escondida, El Teniente oder Chuquicamata.

Trotzdem gibt es in Chile nur wenige Beispiele für den Sekundärbergbau. Paradebeispiel ist Minera Valle Central. Die Firma mit kanadischem Hintergrund bereitet die Tailings von El Teniente nach Kupfer und Molybdän auf und trägt damit rund 9 Prozent zum Kupferausstoß der Mine bei. Darüber hinaus gibt es kleinere Initiativen im Norden etwa zur Gold- oder Eisenrückgewinnung.

Zwar ist der Druck auf die Firmen, die Abraumhalden zu beseitigen oder gar zu renaturieren in Chile eher gering, weil sie sich oft in nur dünn besiedelten Gebieten befinden. Trotzdem müssen sie stabilisiert und kontrolliert werden. Dafür gibt es in dem Andenstaat – anders als in vielen anderen Ländern der Region – bereits seit rund 20 Jahren eine gesetzliche Basis mit den Dekreten DS132 von 2004 und DS248 von 2007. Besonders mit letzterem, dem "Ley Cierre" (Minenschließungsgesetz), sei Chile damals richtungsweisend gewesen, so der Geologe Achim Constantin, Consultant für Umwelt & Rohstoffe.

ESG im Fokus

Der Umgang mit Bergbaurückständen und das Abfallmanagement ist auf der Agenda der Branchenunternehmen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gerückt. Dies umso mehr, seit Politik, Finanzmärkte und die Gesellschaft verstärkt auf ESG-Kriterien (Environmental, Social and Corporate Governance) achten.

So lag das Thema "Tailings and waste management" in einer Untersuchung der Unternehmensberatung EY 2024 auf Platz 2 der größten Herausforderungen in puncto ESG. An erster Stelle standen die Auswirkungen des Bergbaus auf die lokale Bevölkerung (local community impact), an dritter das Wassermanagement.

Hemmschuh fehlendes Regelwerk soll fallen...

Dass bisher nicht mehr passiert ist, hat laut Branchenaussagen vor allem regulatorische Gründe. So berücksichtigte der Gesetzgeber bei den bisherigen Regelungen nicht die Möglichkeit des Sekundärbergbaus. Wer Abraum nutzen wolle, müsse bisher den gesamten Genehmigungsprozess eines Bergbauprojekts durchlaufen – mit Kosten in dreistelliger US-Dollar-Millionenhöhe.

Doch dies wird sich ändern. Im Rahmen der Bergbaustrategie "Política Nacional de la Minería 2050" und des nachgeordneten Plans für Tailings und Halden rief das Bergbauministerium gemeinsam mit externen Experten und Branchenfirmen mehrere Arbeitsgruppen ins Leben. Eine davon beschäftigt sich mit der künftigen Nutzung von Tailings. Bis 2026 sollen die Ergebnisse vorliegen.

Geplant ist unter anderem die Vorlage von Leitlinien ("Guía") zur Projektbeantragung. Geklärt wird, wie mit aufgegebenen Halden mit ungeklärter Eigentümerfrage zu verfahren ist. Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft soll es für Firmen Anreize geben. Überdies sollen Kupferschmelzen künftig anfallende Schlacke weiter verwerten dürfen – sei es im Prozess selbst oder etwa als Ausgangsmaterial für den Straßenbau.

... aber noch viele offene Punkte

Allerdings seien noch viele Fragen offen, erklärte Rodrigo Roman, Leiter der Abteilung Umweltmanagement am Bergbauministerium gegenüber Germany Trade & Invest. Dies gelte etwa für den Umgang mit in den Halden ebenfalls enthaltenen gefährlichen Inhaltsstoffen wie Arsen oder Schwermetallen. Antworten auf diese Herausforderungen werde die "Agenda de Relaves", der Fahrplan für Bergbauabfälle, liefern. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wolle die Politik zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Absetzbecken Wissenschaft, Unternehmen und Staat zu einer gemeinsamen Aktion zusammenbringen. Ein weiterer Hinderungsgrund könne sein, dass lokal – trotz gewaltiger Mengen landesweit – häufig nur geringe Tailing-Mengen vorlägen, sagt Rodrigo Cortés, Leiter für Technologietransfer am Advanced Mining Technology Center (AMTC) der Universidad de Chile.

Viele technologische Fragen warten auf findige Ingenieure

Anbieter von Ingenieurlösungen dürften bei Bergbaufirmen zunehmend Gehör finden. Denn deren Kostendruck steigt. Sie haben es zunehmend schwer, neue Lagerstätten zu erschließen, und der Gehalt der Lagerstätten sinkt. "Bis in die 1990er-Jahre beutete man Kupferminen mit einem Kupfergehalt von unter 1 Prozent nicht aus, heute gelten schon Anteile von 0,4 bis 0,6 Prozent als rentabel und abbauwürdig", sagt Patricio Aguilera, zum Interviewzeitpunkt Leiter von Sernageomin. Hinzu kommen steigende Kosten für Energie, die Nutzung entsalzten Wassers und für den Umweltschutz.

Ein großer Vorteil der Haldenaufbereitung ist, dass das Porphyrmaterial, in dem das Kupfer in Chile vorkommt, dann bereits in zerkleinerter Form vorliegt. Es kann direkt gelaugt oder, falls das Kupfer noch nicht oxidiert ist, flotiert werden. Das Flotieren von frischen Sulfiderzen gilt allgemein als das einfachere und umweltfreundlichere Verfahren, um das Kupfer aus Porphyrgestein zu lösen.

Bei der Laugung von oxidiertem Kupfer wird dagegen meist Schwefelsäure verwendet. Allerdings gibt es schon umweltfreundlichere Techniken wie die mit Bakterien beziehungsweise Mikroorganismen arbeitende Metall-Biolaugung, welche bereits bei den Bergbauriesen Codelco und BHP zum Einsatz kommt. Auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat Erfahrungen mit dem Verfahren der Biolaugung gesammelt. Geschäftschancen bietet auch das Monitoring der Aufbereitungsrückstände.

Damit tatsächlich keine Gefahr von den Tailings ausgeht, werden die Halden überwacht. Vielfach erfolgt dies inzwischen ferngesteuert mit Messgeräten und Sensoren vor Ort. Künftig sollen weitere Überwachungsprozesse automatisiert werden, auch soll der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) die Überwachung der Halden unterstützen und Probleme rechtzeitig erkennen helfen.

Achim Constantin

Consultant für Umwelt & Rohstoffe

In Kooperation mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat Sernageomin 795 Tailingbecken in Chile kartiert und auf ihren Inhalt untersucht. Die Ergebnisse sind öffentlich einsehbar. Doch für die tatsächliche Nutzung braucht es deutlich genauere Untersuchungen. Die Nachfrage nach entsprechender Mess- und Analysetechnik dürfte daher in Zukunft deutlich zunehmen.

Übergang zum Untertagebau braucht neue Technologien

Neue Chancen bringt auch der fortschreitende Übergang zum Untertagebau. Denn statt wie bisher große Löcher von oben in die Erde zu bohren und den Abraum im Umfeld der Mine zu lagern, ergibt sich zusätzlich die Option, das taube Gestein wieder zurück in die Mine zu verbringen:

Relaves sind am ehesten vergleichbar mit einem feuchten Schlamm. Mit dem Verfüllen spare ich den Bau von Dämmen und verringere die Gefahr von Dammbrüchen für die darunterliegenden Täler und die damit einhergehende Verseuchung der Umwelt.

Heiner Marx

Geschäftsführer der Engineering- und Beratungsfirma K-UTEC aus Sondershausen gegenüber Germany Trade & Invest

Bislang konnten die großen porphyrischen Kupferlagerstätten Chiles zumeist im kostengünstigen Tagebau abgebaut werden. Doch die Strecken, die die Fahrzeuge zurücklegen müssen, wurden speziell in den riesigen Gruben wie Escondida oder Chuquicamata immer länger. Die Betreiber sehen sich daher zunehmend gezwungen, vom Tage- in den Untertagebau überzugehen.

Die chilenische Kupferkommission Cochilco geht davon aus, dass der Anteil des untertägig abgebauten Kupfers von 14 Prozent (2024) in zehn Jahren auf 17,5 Prozent steigt. Ramón Rada Jaman, Leiter Equipment Solutions bei der deutschen Firma Ferrostaal in Santiago de Chile, erwartet bis 2050 einen Anstieg auf 40 Prozent, Treiber seien die Umstellung der Großminen Escondida, Collahuasi und Los Bronces Integrado.

Deutschland mit Erfahrung im Rückverfüllen

Darüber hinaus kann die Rückverfüllung zur Stabilität des Bergwerks beitragen. Im erdbebengefährdeten Chile spielt dieser Aspekt eine noch viel größere Rolle als in anderen Teilen der Erde. "Doch damit die Tailings das Einstürzen von Strecken und Hohlräumen verhindern können, müssen kostenträchtige Entwässerungssysteme eingeführt werden. Außerdem braucht es aushärtende Systeme, um die erforderlichen geomechanischen Eigenschaften zu erreichen", erklärt Marx.

Bisher war das in Chile zumeist nicht notwendig, da dort vor allem obertägig abgebaut wurde. Doch selbst in den bisherigen Untertagebauen wurde bisher wenig rückverfüllt. Jetzt ändere sich das, so Marx, und der Bedarf an entsprechenden Technologien steige. Denn die Systeme müssten auch begutachtet werden, um einen "Langzeitsicherungsnachweis" zu erbringen. Deutschland habe auf diesem Gebiet viel Erfahrung.

Von Stefanie Schmitt

|

Santiago de Chile